हाइलाइट्स

आर्थिक मंदी का मतलब है किसी भी देश में आर्थिक गतिविधियों के आंकड़ों में बड़ी गिरावट आना.

उत्पादन का लगातार कम होना आर्थिक मंदी की तरफ धकेलता है, जो कई महीनों या वर्षों तक चल सकता है.

लगातार दो तिमाहियों में GDP अगर नकारात्मक रहती है तो इसे मंदी माना जाता है.

नई दिल्ली. पिछले 2-3 महीनों से आप लोग मंदी (Recession) के बारे में पढ़-सुन रहे होंगे. न्यूज़ चैनल, अखबारें और वेबसाइट्स पर किसी न किसी एक्सपर्ट के हवाले से आए दिन आर्थिक मंदी की आशंकाओं वाली खबरें आ रही हैं. ज्यादातर लोग आर्थिक मंदी का मतलब “नौकरियां न रहने” को समझते हैं. जब बड़ी कंपनियां छंटनी करने लगती हैं तो लोग कहते हैं आर्थिक मंदी से वजह से ऐसा किया गया है.

नौकरियों का जाना आर्थिक मंदी का मात्र एक बाय-प्रॉडक्ट है, मतलब आर्थिक मंदी शुरू होने के बाद छंटनियां की ही जाती हैं, ताकि जो लोग भी नौकरी पर रहें, भविष्य में कम से कम उनको सही समय पर सेलरी मिलती रहे. इसे आप किसी कंपनी के लिए कॉस्ट-कटिंग के तौर पर देख सकते हैं. लेकिन यदि आप थोड़ा गहराई में उतरेंगे तो जानेंगे कि आर्थिक मंदी के मायने क्या हैं? आर्थिक मंदी का चक्र (Cycle) कैसा होता है? और आर्थिक मंदी आने का कारण क्या होता है?

ये भी पढ़ें – अमेरिका में आ गई ‘मंदी’, लगातार दूसरी तिमाही शून्य से नीचे रही विकास दर

आर्थिक मंदी की परिभाषा

जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि नौकरियों में छंटनी आर्थिक मंदी नहीं है. आर्थिक मंदी का मतलब है किसी भी देश में या वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों के आंकड़ों में बड़ी गिरावट आना. आर्थिक गतिविधियों में गिरावट का मतलब है कि उत्पादन का लगातार कम होना, जो कई महीनों या वर्षों तक चल सकता है.

जब किसी देश की अर्थव्यवस्था नेगेटिव ग्रोथ करने लगे तो विशेषज्ञ आर्थिक मंदी की घोषणा करते हैं. यहां नेगेटिव ग्रोथ से मतलब किसी देश की GDP गिरना, रिटेल में बिक्री का घट जाना, नई नौकरियों का पैदा न होना, और एक अवधि के लिए आय तथा मैन्यूफेक्चरिंग में कमी आने से है. यह अवधि कितनी लंबी होगी, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता है.

ये भी पढ़ें – महंगाई से निपटने के लिए अमेरिका ने कर्ज को किया महंगा

हर अर्थव्यवस्था का एक निर्धारित चक्र होता है. समझने के लिए आप मौसम की चार ऋतुओं का उदाहरण दे सकते हैं. जिस तरह हर साल पतझड़ का मौसम आता है, उसी तरह प्रत्येक बिजनेस चक्र में मंदी का आना भी तय होता है. लेकिन इन दोनों में फर्क यह है कि आपको पतझड़ के आने और जाने का समय पहले से पता होता है, जबकि मंदी के आने और जाने के बारे में पहले से कुछ भी ज्ञात नहीं होता.

क्या है मंदी का पैरामीटर

अमेरिका में आर्थिक मंदी को मापने के लिए एक नियम का उपयोग होता है. इसके तहत लगातार दो तिमाहियों में GDP अगर नकारात्मक रहती है तो इसे मंदी माना जाता है. द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जब लगातार 2 तिमाहियों में विकास दर शून्य से नीचे रहती है तो उसे तकनीकी तौर पर मंदी करार दिया जाता है. फिलहाल अगर हम बात करें अमेरिका की तो पिछली 2 तिमाहियों में GPD ग्रोथ नेगेटिव रही है.

अमेरिका की बेरोजगारी दर का ग्राफ. (फोटो- मनीकंट्रोल.)

तो ऐसे में तकनीकी तौर पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था अब अनाधिकारिक मंदी में प्रवेश कर चुकी है. अनाधिकारिक इसलिए, क्योंकि अमेरिकी सरकार इससे इनकार कर रही है. उसका कहना है कि नौकरियां पैदा हो रही हैं और देश फिलहाल आर्थिक मंदी की पकड़ में नहीं है. इसके अलावा, आधिकारिक तौर पर मंदी का फैसला एक गैर सरकारी संगठन नेशनल ब्यूरो ऑफ इकनॉमिक रिसर्च (NBER) करता है, जिसके 8 सदस्य सभी फैक्टर्स और आंकड़ों को देखने के बाद मंदी की घोषणा करते हैं.

ये भी पढ़ें – जेपी मॉर्गन का दावा- अमेरिका में नहीं आएगी मंदी, भारत पर भी बोला

forbes.com की एक रिपोर्ट के अनुसार, 1974 में, अर्थशास्त्री जूलियस शिस्किन (Julius Shiskin) ने मंदी को परिभाषित करने के लिए नियम दिए थे. सबसे अधिक पॉपुलर यह है कि जीडीपी में लगातार 2 तिमाहियों में गिरावट हो. शिस्किन के अनुसार, एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था समय के साथ फैलती है, इसलिए सिकुड़ते उत्पादन की लगातार दो तिमाहियों से पता चलता है कि गंभीर समस्याएं हैं. मंदी की यह परिभाषा वर्षों से एक सामान्य मानक बन गई है.

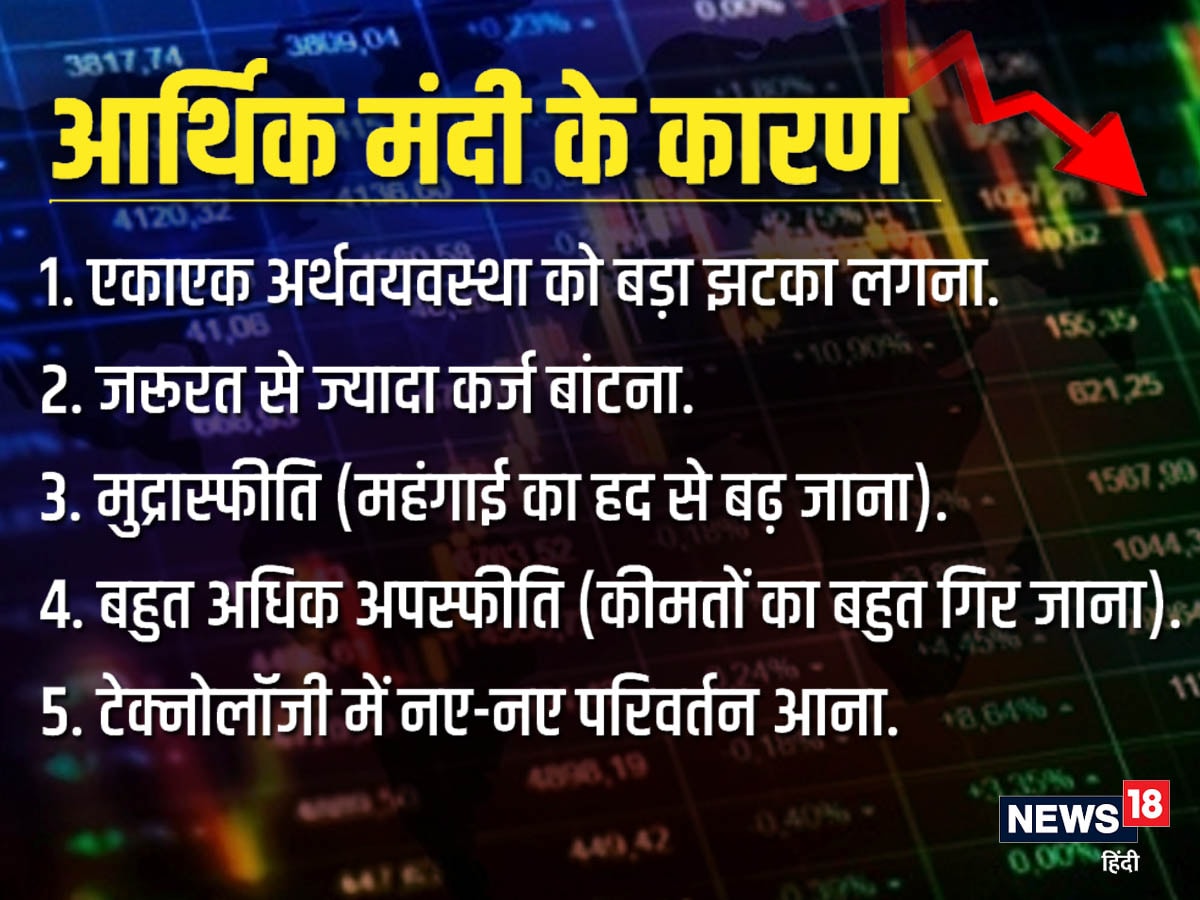

क्यों आती है आर्थिक मंदी?

एक देश में आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही होती हैं, तो फिर ऐसा क्या होता है कि कुछ समय के अंतराल में ही आर्थिक मंदी आ जाती है? यह सवाल काफी महत्वपूर्ण है. आर्थिक मंदी आने के पीछे अलग-अलग कई फैक्टर हो सकते हैं. इसमें एकाएक किसी इकॉनमी का क्रैश होना, या दो देशों के बीच युद्ध होने से महंगाई बढ़ जाना इनमें शामिल हैं.

एकाएक अर्थवयवस्था को झटका लगना: 1970 के दशक में ओपेक (OPEC) ने बिना किसी चेतावनी के US के लिए तेल की आपूर्ति में कटौती कर दी, जो आर्थिक मंदी का कारण बनी. तब गैस स्टेशनों पर अंतहीन कतारें देखने को मिली थीं. ताजा उदाहरण है 2020-21 में अचानक से कोरोनावायरस का प्रकोप, जिसने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को ठप कर दिया.

ये भी पढ़ें – ADB ने घटाया भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान, FY23 में 7.2 फीसदी रह सकती है वृद्धि दर

अत्यधिक कर्ज: जब कोई व्यक्ति या बिजनेस बहुत अधिक कर्ज लेते हैं, तो कर्ज चुकाने की लागत उस बिंदु तक बढ़ सकती है, जहां वे अपने बिलों का भुगतान नहीं कर सकते. बढ़ते ऋण के बाद बिजनेस या बैंक्स के दिवालिया होने से अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है. मध्य-युग में हाउसिंग बबल एक बड़ी मंदी का कारण बना, जिसके लिए अत्यधिक ऋण लिया गया था.

बहुत अधिक मुद्रास्फीति: मुद्रास्फीति का मतलब है समय के साथ कीमतों का बढ़ना. यह एक बुरी चीज नहीं है, लेकिन इसका अत्यधिक हो जाना खतरनाक है. केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को बढ़ाकर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हैं और उच्च ब्याज दरें आर्थिक गतिविधियों को दबा देती हैं. 1970 के दशक में US में आउट-ऑफ-कंट्रोल मुद्रास्फीति एक बड़ी समस्या थी. इस चक्र को तोड़ने के लिए फेडरल रिजर्व ने तेजी से ब्याज दरों में वृद्धि की, जिससे मंदी हुई. 2022 की शुरुआत में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने से क्रूड ऑयल समेत बहुत सी चीजों के दाम काफी बढ़ गए. इसी के चलते अमेरिका में महंगाई दर पिछले 40 साल में सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई. इसे थामने के लिए अमेरिकी फेड ने पिछले दो महीनों में लगभग 1.5 प्रतिशत तक ब्याज दरें बढ़ाई हैं. भारत में भी पिछले जून-जुलाई में 0.90 फीसदी ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं.

बहुत अधिक अपस्फीति (Deflation): अधिक मुद्रास्फीति मंदी पैदा कर सकती है, तो अपस्फीति (Deflation) और भी बदतर हो सकती है. अपस्फीति तब होती है जब कीमतों में समय के साथ गिरावट आती है, जिससे मजदूरी अनुबंधित हो जाती है, जो कीमतों को और कम कर देती है. अपस्फीति में लोग और व्यवसाय खर्च करना बंद कर देते हैं, जो अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है. केंद्रीय बैंकों और अर्थशास्त्रियों के पास अपस्फीति का कारण बनने वाली समस्याओं को ठीक करने के लिए कुछ टूल होते हैं. 1990 के दशक में जापान के अपस्फीति के चलते संघर्ष ने एक गंभीर मंदी को पैदा किया.

टेक्नोलॉजी में परिवर्तन: नए आविष्कार उत्पादकता बढ़ाते हैं और लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था की मदद करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए शॉर्ट टर्म पीरियड की जरूरत हो सकती है. 19वीं शताब्दी में, श्रम-बचत करने वाले तकनीकी सुधारों की लहरें थीं. औद्योगिक क्रांति ने सभी पुराने तरीके के व्यवसायों को प्रचलन से बाहर कर दिया, जिससे मंदी का जन्म हुआ. आज की बात करें तो कुछ अर्थशास्त्रियों को चिंता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोट सभी कैटेगरीज़ की नौकरियों को समाप्त करके मंदी का कारण बन सकते हैं.

ये भी पढ़ें – IMF ने वित्त वर्ष 23 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 0.80 फीसदी घटाकर किया 7.4%

मंदी में निवेशकों को क्या करना चाहिए

investopedia.com के अनुसार, निवेशकों के लिए मंदी के दौरान निवेश करने की सबसे अच्छी रणनीति यह होती है कि कम कर्ज वाली कंपनियों में निवेश करें, जिनका कैश फ्लो भी अच्छा हो और बैलेंस शीट मजबूत हो. इसके विपरीत, अत्यधिक लीवरेज, चक्रीय (साइकिलिक), या स्पेक्युलेटिव कंपनियों के शेयरों से बचा जाना चाहिए.

ये फैक्टर निभाते हैं मंदी में बड़ी भूमिका

कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया के अनुसार, किसी भी देश की मंदी को मापने के कई इंडीकेटर होते हैं. इसमें विनिर्माण और उत्पादन की वृद्धि दर और कोर उत्पादन जैसे बिजली, कोयला, स्टील, पेट्रोलियम उत्पाद, सीमेंट आदि की कारोबारी गतिविधियों की विशेष भूमिका होती है. इसके अलावा रोजगार के मोर्चे पर किस तरह का प्रदर्शन है, ये मंदी घोषित करने में अहम रोल निभाते हैं. अगर किसी देश में निवेश बेहतर हो रहा तो इसका मतलब है कि वहां कारोबारी आउटलुक अच्छा होगा जो मंदी को नहीं आने देगा.

निर्यात भी इसका बड़ा संकेतक है, क्योंकि बेहतर निर्यात के लिए अच्छा उत्पादन होना जरूरी है. आखिर में आता है उपभोक्ता खपत जो किसी देश की विकास दर के लिए सबसे अहम माना जाता है. अगर उपभोक्ता खपत में सुधार है तो उस देश की विकास दर भी अच्छी होगी, क्योंकि विकास का पहिया उपभोक्ता ही चलाता है. इसे ऐसे समझें कि अगर उपभोक्ता मांग बढ़ी तो उत्पादन भी बढ़ेगा और कंपनियों को ज्यादा संख्या में कर्मचारी रखने होंगे यानी रोजगार भी बढ़ेगा. ऐसे में मंदी का संकट नहीं रहेगा.

ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |

Tags: America, Business news, Business news in hindi, Economy, India economy, Inflation, Recession, Russia ukraine war

FIRST PUBLISHED : July 29, 2022, 12:25 IST